取締役会を電子化するメリットとは? DX手順と注意点を徹底解説

さまざまな業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、取締役会をDXする企業も増えています。

取締役会の開催や日程調整、議事録の作成・押印、管理まで電子化・オンライン化することで、効率化・生産性の向上とガバナンスの強化を同時に進めることが可能です。

本記事では、取締役会の電子化・DXがもたらすメリットや注意点、さらに具体的な方法について解説いたします。

| <目次> 1. 取締役会をDXするメリットと注意点 2. 取締役会をDXする4つのポイント 2-1. 日程調整、招集通知の作成 2-2. 取締役会の開催 2-3. 議事録の作成・押印 2-4. 情報集約・管理 3. まとめ |

<株主管理・経営管理プラットフォーム「FUNDOOR(ファンドア)」がお届けします>

1. 取締役会をDXするメリットと注意点

取締役会は、3カ月に1回以上開催することが規定されています。

議題や日程の調整から開催、議事録の作成・保管まで運営フローが多く、参加する取締役はもちろん、事務局や担当者にも多くの手間がかかっています。

取締役会をDXするメリットとして、以下3点が挙げられます。

メリット1:情報共有がスムーズに

紙の資料から脱却することで、場所を選ばず迅速に情報を共有・議論できます。また、議事録や資料を常に最新の状態で共有することで、取締役会の決議内容や議論の経緯を容易に確認することができ、コミュニケーションにかかる手間を大幅に削減します。

メリット2:業務負担を軽減し、本来の業務に集中

煩雑な準備作業や管理業務が削減され、事務局の負担が軽くなります。取締役会の参加者も、運営の手間にとらわれることなく、戦略的な議論や重要な意思決定に集中できる環境が整います。

メリット3:迅速かつ的確な意思決定

取締役会資料のデジタル化により、情報共有が効率化し、スピーディーな意思決定が可能になります。さらに、議事録や決議内容を一元管理することで、必要な情報を即座に参照でき、タイムリーで正確な判断をサポートします。

一方で、取締役会をDXする際には以下のような問題が起こらないよう注意する必要があります。

注意点1:ツールの導入・適応が難しい

新しいツールの導入には時間、費用、人材のリソースが必要です。特に、スタートアップ企業では複雑なツールが逆に混乱を招き、運用が停滞するリスクがあります。簡単で直感的に操作できるツールの選定が重要です。

注意点2:セキュリティとデータ紛失のリスク

取締役会では機密情報を扱うことが多いため、情報漏洩や不正アクセスに十分な注意が必要です。デジタルプラットフォームを活用する際は、強固なセキュリティ対策や定期的なバックアップが欠かせません。

注意点3:連絡ミスやコミュニケーション不足

取締役会の運営では、連絡漏れや情報の偏りが意思決定の遅れや誤りにつながる可能性があります。参加者間の情報共有をスムーズに行うため、コミュニケーションツールの統一や運用ルールの明確化が必要です。

2. 取締役会をDXする4つのポイント

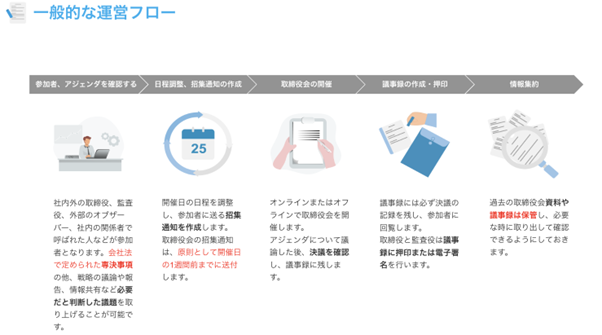

※上記画像の赤字部分は会社法で定められています。開催方法についての詳細は下記の記事をご覧ください。

「取締役会開催方法を6ステップで詳細解説」

取締役会の一般的な運営フローは、大きく次のように分けることができます。

- 参加者・アジェンダ確認

- 日程調整・招集通知の作成

- 取締役会の開催

- 議事録の作成・押印

- 情報集約・管理

ここでは、特にDXするメリットがある4つの段階について、方法やポイントを解説します。

2-1. 日程調整、招集通知の作成

<DX方法>

- 日程調整ツールの使用

- 招集通知の作成にオンラインの雛形を利用

- 招集通知をメールやチャットで送付

<解説>

取締役会の招集通知は、会社法上、原則として1週間前までに各取締役(監査役設置会社は監査役にも)に送付する必要があります。(会社法第368条)

取締役会の招集通知には送付手段の指定がないため、メールやチャットを活用することで迅速に通知をすることができます。

<ポイント>

複数のコミュニケーションツールを併用すると連絡ミスや連絡漏れが発生しやすくなります。ツールはできるだけ統一し、抜け漏れのない仕組みを構築することが重要です。

2-2. 取締役会の開催

<DX方法>

- ZoomなどのWeb会議システムを活用してオンラインで開催

- 報告の省略や、オンラインツールを用いて「書面決議(みなし決議)」を実施

<解説>

取締役会では開催形式に特に制約がありません。そのため、Web会議システムを用いたオンラインでの開催や、会議室とオンラインのハイブリッド開催も可能です。

さらに、予め報告事項や決議事項について出席者の合意が得られている場合は、形式的な会議を省略し、招集・決議の手続きを効率化する「書面決議(みなし決議)」とすることも可能です。(会社法第370条、会社法第372条)

ただし、会社法第363条第2項に規定される、代表取締役等による3ヵ月に1回以上の職務執行状況の報告は省略できません。

「書面決議(みなし決議)」では、取締役会の決議の目的である事項について、取締役全員が同意の意思表示をし、監査役から異議が述べられないときは、その議案を可決する決議があったものとみなすことができます。これは定款で定めておく必要があります。(会社法第370条)

<ポイント>

「書面決議(みなし決議)」とすることで時間やコストを削減することにつながり、スムーズな意思決定・会社運営を実現することができます。

取締役会の決議事項について、詳細は下記コラムを参考にしてください。

「取締役会の決議事項とは? 会社法に沿ってポイントを解説」

2-3. 議事録の作成・押印

<DX方法>

- オンラインの雛形を利用し議事録を作成

- 議事録への押印は電子署名で対応

- 議事録の回覧や押印依頼はメールやチャットを利用して効率化

<解説>

取締役会を開催した際は、議事録の作成と出席者の署名が義務付けられています。(会社法第369条、会社法施行規則第101条、第225条)

議事録を印刷して各役員に確認・押印依頼をして回るのではなく、電子署名やデジタルツールを活用することで作業時間を大幅に削減することができます。特に、遠隔地の役員への郵送などの作業が不要となり、迅速に手続きを進めることが可能です。

<ポイント>

役員の事務負担を軽減することで、重要な意思決定や戦略立案に集中することができます。

議事録の自動作成や電子署名にツールを導入する際は、役員を含む全員が操作しやすいものを選ぶことをおすすめいたします。オンボーディング支援・サポート体制が整っているサービスを選び、スムーズな運用を目指しましょう。

取締役会の議事録の書き方について、詳細は下記の記事も参考にしてください。

「取締役会議事録の書き方とは? 雛形や記載内容、注意事項まで紹介」

2-4. 情報集約・管理

<DX方法>

- オンラインフォルダを利用して、取締役の資料や議事録を一括で管理

<解説>

取締役会議事録は、取締役会の開催日から10年間保管しておくことが定められています(会社法第371条1項)。過去の関連事項の議事録を確認したり、上場準備における監査法人などからの提出要請に備えて、必要な時に探すことができるように管理・保管しておく必要があります。

オンラインフォルダを活用することで、迅速なアクセスが可能になり、管理の効率化を図ることができます。

<ポイント>

取締役会の資料や議事録は機密性が高いため、暗号化やマルウェア対策を行い、不正アクセスを防ぎます。また、社内でもフォルダにアクセスできる権限を厳密に設定し、不要な閲覧や操作を防止します。情報漏洩だけでなくデータの紛失に備え、バックアップを実施することも重要です。

3. まとめ

取締役会の電子化・DXは、効率的な取締役会運営と意思決定の迅速化を実現するために欠かせません。各フローをオンラインで行うことで、事務負担を大幅に削減し、必要な議論に集中できる環境を整えます。

一方で、ツールへの対応やセキュリティ対策など、注意すべきポイントもあります。適切なツール選定や運用ルールの整備を行い、取締役会のDXを推進しましょう。

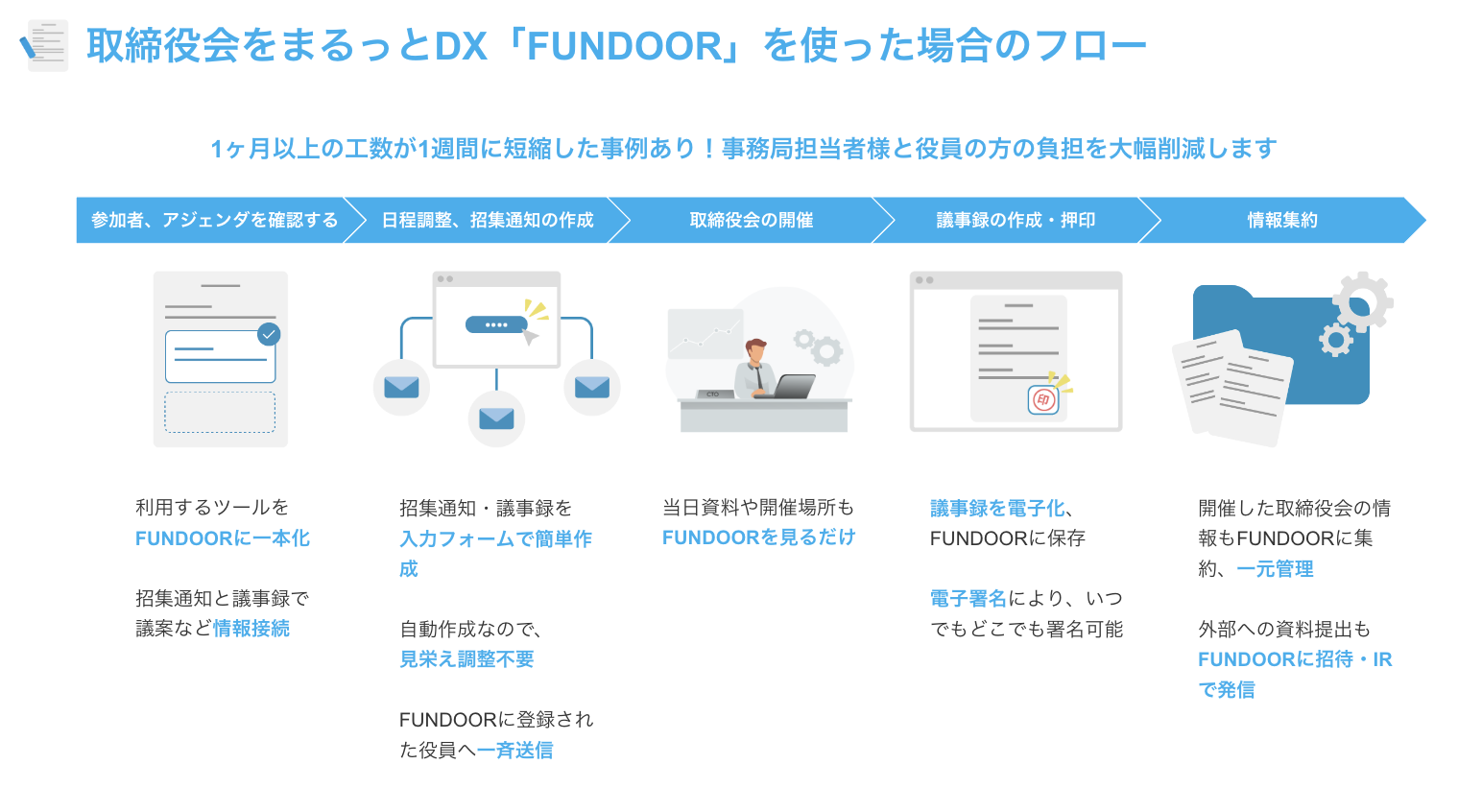

株式会社FUNDINNOが提供する株主管理・経営管理プラットフォーム「FUNDOOR」を活用すると、取締役会の招集通知の作成から議事録の作成・押印・保管まで、1つのプラットフォームで完結させることができます。

過去に開催された取締役会の資料も「FUNDOOR」に蓄積できるため、取締役会の管理はすべて「FUNDOOR」に集約することが可能です。

各実務のDXはもちろん、ガバナンス強化のために運用フローを見直されている方も、まずはお気軽にご相談ください。

サービス体験お申し込みはこちら

https://fundoor.com/#service_demo_request_form

FUNDOOR 取締役会機能の詳細はこちら

https://fundoor.com/director_meetings

【お役立ち資料をダウンロードする】

「株主総会・取締役会を、会社法に違反せずDXする方法」

「FUNDOOR」についての詳細・デモ依頼は下記よりご確認ください。

https://fundoor.com/

各種法令の参照元:e-Gov法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/

執筆:FUNDOOR

監修:当社関係弁護士監修 ※法人名、個人名に関しましては、直接のお問い合わせを避けるため非公開とさせていただきます。