スタートアップの戦略立案&PRに役立つ「カオスマップ」入門イベントレポート

※本記事は、2021年4月21日に公開した記事を再編集したものです。

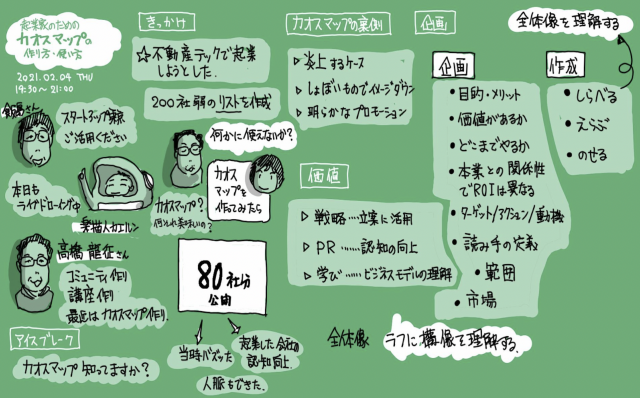

2021年1月13日、株式会社日本クラウドキャピタル主催のオンラインセミナー「スタートアップの戦略立案&PRに役立つ「カオスマップ」入門」が開催されました。

業界の商品やサービスをカテゴライズして一覧化した「カオスマップ」。スタートアップ企業の知名度や信用を上げるために利用されることもあり、バズることで自社やサービスを広く知ってもらうきっかけになります。しかし、多くのマップが公開されている中で、何から始めたらいいか分からないという方も多いかもしれません。

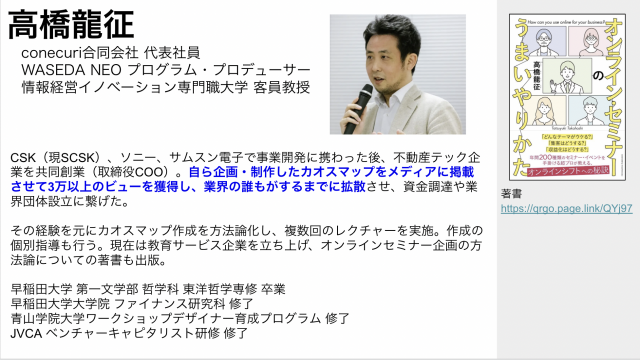

そこで、今回はカオスマップ入門編として、自ら企画・制作したカオスマップが3万以上のビューと業界の誰もが認知するまでに拡散させた高橋龍征氏に、起業家の戦略立案とPRに役立つ、カオスマップの作り方・広め方を伺いました。1時間のウェビナーで高橋氏が語るカオスマップの全てをご紹介します!

目次:

|

カオスマップとは何か、どんな価値があるか。 「作り方」の流れ 発信することで、誰に何を届けたいか 全カオスマップを調べてわかったこと |

カオスマップとは何か、どんな価値があるか。

「カオスマップ」は、2010年にアメリカのLUMA Patners社のTerence Kawaja氏が発表した業界地図「LUMAscape」のうち、複雑なディスプレイ広告業界をまとめた「Display LUMAscape」が世界中で広くシェアされました。これを日本では「カオスマップ」と称して紹介され、日本版も作成されるなどで普及したのが起源であります。

また、定義としては、業界の商品やサービスをカテゴライズして一覧化したもの。近年注目が集まっており、『PR TIMES』のリリースの数も、2016年が3件、2017年が11件、2018年が25件、2019年が63件、2020年にたっては91件という風に加速度的に増えています。

カオスマップの価値として、作ることのメリットとして考えているのは、事業開発、PR、人材育成です。

まず、私が一番の本筋だと思っている、事業開発。

スタートアップの戦略立案もそうですが、自分が攻めようと思っているマーケットの会社を全部洗い出すような作業になるので、他の会社がどういう戦い方をしているのかが分かります。機会の発見や、戦略の検証、すでに同じ事をやっているかというのがもれなく分かりやすくなりますよね。

次にPR。いわゆるバズることで拡散できれば自社の名前も知ってもらえるので、起業初期の材料がないときに有効です。

私が作った不動産のカオスマップもバズったことで、当時売上もプロダクトも全くない中で、結果として1.5億円くらいの出資を受けられるなど、大きなインパクトがありました。

そしてカオスマップは、人材育成にも役立ちます。作ったマップを発表しなくても、作ること自体が学びになるんです。

「作り方」の流れ

カテゴリー分けをして、ロゴを貼っていくと、それなりにカオスマップはできあがるのですが、きちんと企画をしないと良いものはできません。

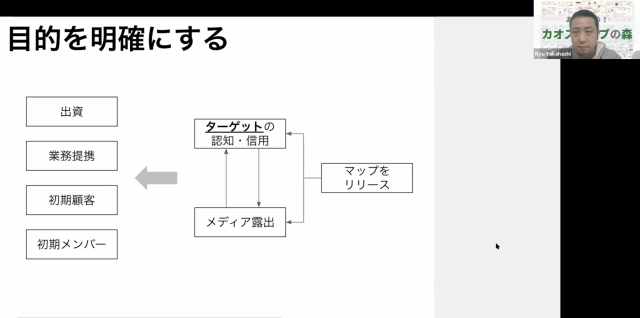

・目的を明確にして、やる価値があるかを考える

一番大事なのでは、目的を明確にすること。何のためにそれを作るのか、ターゲットを明確にします。例えば、「こういう人に届いて、こういう反応してもらいたい」と考えておかないと、目的が曖昧になっていますので、ターゲットや得たいベネフィットを決めておくことは非常に大切です。

そして、やる価値があるかというのは考えた方がいいですね。いわゆる、リソースとリターンのバランスです。例えば、マーケットリサーチに追加の工数をかけてマップを作るかべきか。その投入リソースに対して、狙ったリターンが見合うかどうかは考えた方がいいと思います。

実際に私のセミナーの受講者さんで、スポーツテックのカオスマップを作った人は、リリースまでに300時間かかったそうで、そのくらいかかってしまうこともあります。

・読み手は誰か?知りたいことは何か?

ターゲット、アクション、動機の考え方ですが、具体的には読み手が誰かを考えます。

例えば、不動産だったらデベロッパーだけでなく将来の業務提携候補まで含んで考える必要があります。その人がどんなニーズを持っているか、そのマップがその人たちの課題に対するソリューションになるかまで念頭に置いてカオスマップを作るのが大切だと考えています。

読み手は必ずしも一者とは限りません。不動産だけで言っても、プレイヤー(デベロッパー、金融機関など)、専門家(不動産鑑定士、弁護士、会計士など)と、いろいろ人たちがいるので、どこまで含めるのかという線引きも必要になってきます。

私がカオスマップを作ったときは、その方たちの関心を満たすだけのカバレッジとそのクオリティを入れなければと思って作りました。具体的には、既存事業の売上・費用の増減、ビジネスモデルの構成が変わる、新規市場の可能性などを考えていましたね。

・読み手を定義することで、マップの範囲を決める

カオスマップの範囲として、「なぜAは入れてBは入れないのか」の基準が必要になります。今はマップの数が増えているので読み手のことを考えながらも、他のマップとの差別化が重要だと感じています。

マップの範囲は「読み手の関心の範囲」です。範囲を広めることのメリットは、より多くの人に見てもらえるということです。その反面、ターゲットへ の刺さりが浅くなりますよね。反対に範囲を狭めて、フォーカスを絞れば絞るほど反応する人数は減りますが、本当に狙った相手に深く刺さるといえます。

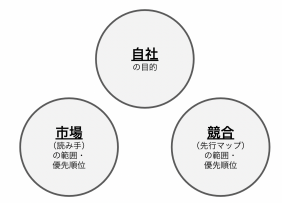

範囲の決め方については、自社、読み手、競合の3つのポイントから考えます。

まずは、自社の目的、ターゲット、語る資格。この語る資格というのは、例えば、不動産テックのカオスマップを作るなら不動産のバックグラウンドなど何かしらの説得力が必要になってきます。

次に、読み手として「誰が一番大事か」を考えます。どこまでをカバーするか、優先順位を決めます。

そして、競合の考え方としては既存との差別化(ニュース価値)です。新しい切り口があるほうがメディアに取り上げられやすいというメリットもあります。

例えば、体温を高める活動で「温活」というの新しい言葉が最近登場しているようなのですが、そういった新しい切り口で食品や健康器具を作ってカテゴリーの存在を知らしめるという感じです。

・マップ範囲の仮決め

まず、定義を言語化して「入れるもの、入れないもの」の境界を明確にします。そのときにその理由も一つずつ書いておきましょう。

最初に仮決めをしてから、「これはいれるか」を都度判断していきますが、理由を言語化して記録しておきます。調べれば調べるほど、カテゴリーなどが見えて増えていくので、都度判断をすることが大切です。判例のように積み重ねていくと、基準が明確になっていくと思います。

・カオスマップの作成は「調べることが8割以上」

カオスマップの作成は、単純に「調べる、選ぶ、載せる」という順番で作っていきます。

ただし、ほとんどは調べる工数です。8割以上、9割といってもいいかもしれません。それぐらい調べることに時間を割きますし、実際のビジネスモデルや戦略を数多く分析し続けることで学びがあったりもするので、大切だと感じています。

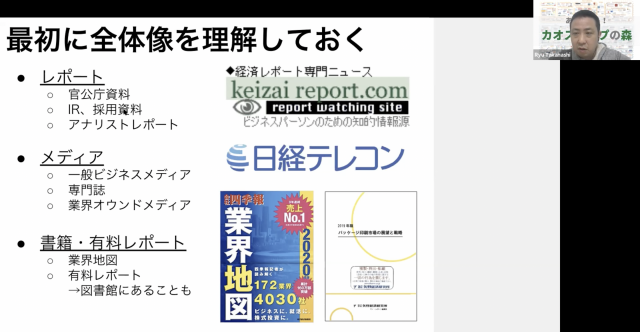

・まず、全体像を理解する

全体像を知るためには、レポート、メディア、書籍・有料レポートなどがあります。

意外と無料のレポートはたくさんあります。官公庁の資料だったり、IRとか採用の資料などを使ってもいいと思います。あとは『経済レポート専門ニュース』というサイトというあって、無料のレポートがほとんど全部載っているので、結構使えたりします。あと使えたら『日経テレコン』もいいですね。

メディアについても、オウンドメディアとか、専門誌とか業界誌とかには専門の情報が集約されたりします。

書籍とか有料レポートは、国立国会図書館に置いてある場合もあります。ダメ元で国会図書館や、日比谷図書館などの大きな図書館の蔵書を検索してみるといいかもしれません。最初に全体像分かるものを入手することは、あるとないとで大分違います。

・マップの切れ目の考え方と、リストの考え方

マップを作るときに、カテゴリー分けの切れ目を考える候補があります。例えば、仕入れ、製造、販売、顧客という構造から、それぞれのカテゴリーを考えます。販売のカテゴリーでは直接販売、間接販売、顧客のカテゴリーではBtoB、BtoCなどが切れ目の候補になるという感じです。

一番大事なのはリスト作りです。基本的にはプロダクトがベースになります。最終的にはリストアップして、カテゴリ分けていくのですが、これも書きながら徐々に徐々に精度を上げてくことが大切です。

作業重複と手戻りが発生しないようにするために。必要なら都度深掘りをして、気づいたことはメモをして、気づきをどんどん入れる場所を作っておくといいと思います。検索も記録して、効率化をして、重複を防げるようにしましょう。

・検索を効率化する方法

検索は、ワードの組み合わせが多いです。一般名詞の言い換えをしたり、カタカナや英語にしたり、工夫して変えていくとどんどん情報が発見されていきます。

また、専門用語で深掘りをしていくのもキモです。専門用語をどれだけ出せるかも重要です。例えば不動産だったら、物件確認や重要事項説明などのワードで調べていくことでカバーできる範囲が広がります。

そして、効率化する方法として「組み合わせワード」があります。これは、検索ワードに組み合わせて使うワードで、例えば、シェア、ビジネスモデルなどを組み合わせて検索します。この方法なら、どの業界でも使えるので知っておくといいと思います。

あとは、検索したキーワードは必ず記録しておくことで重複を防ぐことも効率化につながります。情報管理、ダウンロードしたPDFも開かなくても内容がわかるように都度命名しておきましょう。

・リスト完成の目安

リストの完成の目安は範囲が明確に定義できて、これ以上検索しても何も出てこないと言えるくらいまで調べたら潮時だと思っています。

件数で言うと、目安は250~400件の中から最終的に200件載せられるのが目安だと考えています。ただし、業界によっては数が増えなかったり、400件以上になったりすることもあるため、範囲と市場構造が数を決めると考えておきましょう。

また、カテゴリ分けについても、きちんと説明できることが完成の目安となります。一個一個の切れ目というのが、説明できる状態かどうかを、確かめてみてください。素人がわかりやすいだけじゃなくて、玄人でも納得感のある基準で切っているくらいのものを作るというの大事だと思っています。

・採否は説明可能であること

カオスマップでは説明責任と信用が最も大切です。落としたものに対して、採否の基準から外れた理由や、単純に調べられなかったという事もあると思うので、聞かれたら答えられるようにしておきましょう。入れるに値するかどうかっていうのは自分の会社にも適用されるという風に考えたほうがいいと思います。

実際は、スタートアップ情報が取れないことの方が多いので、実態がなさそうで足切りするいこともあります。

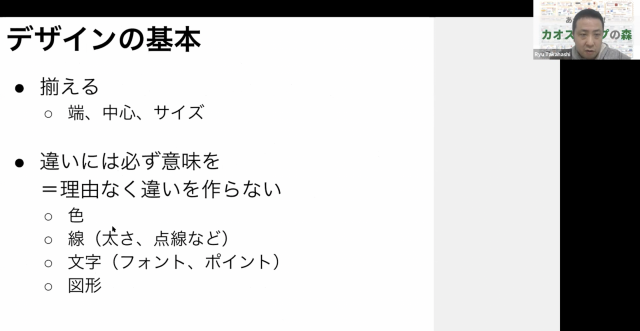

・カテゴリー決めと配置とデザイン

カテゴリ決めは説明可能であって、何かしらの違いを持って分割をしたり、細分化したり、全体のバランス見やすく整えることも大切だと思います。

配置のロジックは、情報価値を優先的に考えて、似たものを近くにする程度でよいと思います。

デザインは、無駄な情報は入れない、サイズが不揃いだったり、色が無駄に多かったりせず、基本的にシンプルにします。また作成者として自社の名前を入れて、名前を知らしめるということもできます。

発信することで、誰に何を届けたいか

カオスマップを作成するときに考えたのは、いいと思える物っていうものをまず作って、感謝されるようにするということ。シェアして感謝されるのが連鎖して行けばいろんな人に広まっていくだろうと考えました。

裏を返せば間違った情報とかが入ってると、それは逆にそれを使って調査するひとに間違いをさせることになるので、読み手の害悪になっていまいます。自社の信用を損なうことにもなるので注意が必要です。

・メディアに載るために考えたこと

メディアに載るために考えたこととして、ニュースバリューがあります。どういう風に新規性を出していくのか、というのはキモだと思います。あとは信用補完ですね。大企業と組んでで出したということをニュースバリューにするために組みました。

全カオスマップを調べてわかったこと

最近カオスマップを全部300件ぐらい調べてわかったのが、乗りやすいメディアがあることです。特に PR TIMESの転載やほぼそのままの記事が流れてるので、出すんだった PR TIMES に出したほうがいいと思いますし、そのまま記事にできるような感じのリリース文にしたほうがよさそうです。

テーマによって専門メディアや、テーマごとに取り上げているメディアもあるので、自社の関連する業界の専門メディアも洗い出してみるといいんじゃないかなと思います。

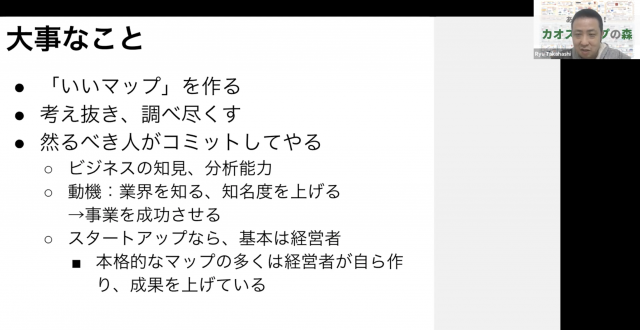

大事なことは「いいマップ」を作ること

いいカオスマップを作るためには、考え抜いて、調べ尽くすことが大事です。そのためには然るべき人がカオスマップを作る。個人的にはスタートアップ企業であれば経営者が自分で作った方がいいんじゃないかなと思っています。特に最初のバージョンやその次のバージョンを、新人や学生インターンなどに作らせるのは、あまりお勧めしません。

自分たちの本業について調べるので、本気で調べることで、ビジネスの知見とか分析能力が上がると思います。本格的なマップの多くは経営者が自ら作り成果を上げています。

数じゃなくて中身があるようなカオスマップができることで、いろいろなPR効果があるので、作るならそれくらいやったほうがいいと思っています。

執筆:FUNDOOR